音読のあとに計算カード…もうヘトヘト?宿題のサポート方法

「先生!音読のあとに計算カード…毎晩ヘトヘト」 そんな声を、特に共働きのご家庭から多く聞きます。 低学年の宿題でよく出される“計算カード”は、足し算・引き算・かけ算の答えをテンポよく唱える練習です。 ただ子ども一人でなん...

態度・集中

態度・集中「先生!音読のあとに計算カード…毎晩ヘトヘト」 そんな声を、特に共働きのご家庭から多く聞きます。 低学年の宿題でよく出される“計算カード”は、足し算・引き算・かけ算の答えをテンポよく唱える練習です。 ただ子ども一人でなん...

仕事

仕事今回は、支援を受けながら働く「福祉就労」という制度についてご紹介します。 これは、障害者総合支援法という法律に基づいて作られたもので、就労継続支援A型、就労継続支援B型という、2つのタイプがあります。 就労継続支援A型っ...

仕事

仕事お子さんに発達に心配があると告げられた時、ふと、”将来、この子は働けるのだろうか・・・”と不安になったことはありませんか? 「働く」とひと口に言っても、障害のある方の就労には、大きく分けて、次の3つのパターンがあります。...

ことばの発達

ことばの発達お子さんの「ことばの発達」気になりますよね。 実は「食べること」と「話すこと」は、とても深いつながりがあります。 実は「飲み込む」動きって、ただ口に入れてゴクンとするだけではありません。 唇・舌・喉・そして呼吸のタイミ...

発達障がい未診断

発達障がい未診断今回は、指差しや発語がまだないお子さんへの関わり方を、分かりやすく3つのポイントでお伝えします。 お子さんによって合う方法はそれぞれ違うので、できそうなところから取り入れてみてくださいね。 「人と関わる楽しさ」を感じられ...

発達障がい未診断

発達障がい未診断発達支援(療育)の分野に長く携わってきました、臨床発達心理士の渡辺しおりと申します。 お子さんが指差しをするようになり、単語も少しずつ出始めたものの、そこからなかなか単語が増えず、「もっと話せるようにしてあげたい」と悩む...

親戚・祖父母

親戚・祖父母「特別支援学級なんて大げさじゃない?」 子どものために特別支援学級を選ぼうとしているあなたに、そんな祖父母の言葉が心に突き刺さったことはありませんか? でも、それは育ってきた時代や、価値観の違いからくる祖父母の戸惑いかも...

勉強

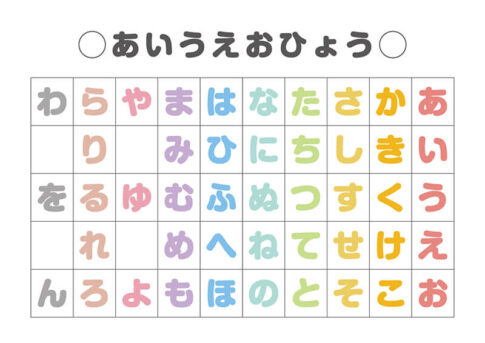

勉強「ひらがなは入学するまでに書けた方が良いのかも」と心配になる保護者の方もいるかもしれません。 確かに、ひらがなが読めたり書けたりすることは学校生活の中で役に立ちますが、そのためには段階を踏む必要があります。 今回は、ひら...

遊び・会話

遊び・会話前編では、「ほめて伸ばす」の落とし穴についてお話ししました。 では、本当の意味で自己肯定感を育むには、どのような関わり方が大切なのでしょうか。 今回は「ほめる・叱るを超えた関係性づくり」について、具体的にお伝えします。 ...

遊び・会話

遊び・会話『自己肯定感を高めたくて、とにかくほめるようにしているんです。でも、なんだかうまくいかなくて…』 そんな保護者の声を、よく耳にします。 「自己肯定感を育むことが大事」「ほめて伸ばす」といった考え方が広まる一方で、「ほめて...

進学

進学こんにちは、発達支援に特化したフリーランス保育士の小野マサヤです。 今回は後編として、「児童発達支援を利用したいけど、どう動けばいい?」という方のために流れをわかりやすくまとめてみました。 「受給者証」や「相談支援」「セ...

進学

進学こんにちは。私は発達支援に特化したフリーランス保育士、小野マサヤです。 今回は、かつて児童発達支援事業所(以下、児発)で管理者兼児童発達支援管理責任者として勤務していた経験をもとに、「児発ってどんなところ?」「どう選べば...

ASD(自閉症スペクトラム症)

ASD(自閉症スペクトラム症)そんなふうに悩んでいませんか? あなたが一生懸命子どもと向き合っている証拠 そして、その“育てにくさ”は、ママのせいではありません。 発達障がいやそのグレーゾーン(=診断はないけど特性がある)と言われる子どもたちは、 な...

発達障がい未診断

発達障がい未診断そんなふうに感じるお子さんの行動に、日々疲れていませんか? 特に、発達障がいの診断がついていないと、「私の育て方が悪いのかな?」と自分を責めてしまう方も少なくありません。 でも、ちょっと立ち止まって考えてみてください。 ...

ASD(自閉症スペクトラム症)

ASD(自閉症スペクトラム症)前回【前編】では、発達障がいやグレーゾーンのお子さんを育てる上で、地域の相談窓口を知っておくことのメリットや、具体的な相談先をご紹介しました。 今回は、実際に相談するときの不安や「どう話せばいいの?」という気持ちに寄り添...