みなさん、「ことば」にどんなイメージをもっていますか?

多くの方は、「相手に自分の気持ちや考えを伝えるための道具」と考えるのではないでしょうか。

たしかに、それもことばの大切な役割です。けれど、実はことばの働きはそれだけではありません。

私たちの生活の中で、ことばは思っている以上に幅広い役割を担っています。そして、その力は、子どもの発達にも深く関わっています。

ことばには、大きく4つの役割があります。

1つめは「伝える道具」

これは日常的に使っている通り、気持ちや考えを相手に伝える役割です。

2つめは「創造する道具」

物語や詩、歌詞、落語や伝統芸能など、文化や芸術を生み出す土台になっています。

そして子どもの発達に深く関わってくるのが、3つめと4つめです。

3つめは「考える道具」

たとえば夕飯を考えるとき「冷蔵庫に豆腐があったかな」「賞味期限はいつだっけ」「麻婆豆腐にしよう。じゃあひき肉と調味料を買おう」と頭の中でことばを使います。

ことばがあるから思考を深め、まとめ、次の行動につなげることができるのです。

4つめは「行動をコントロールする道具」

「ゆっくり歩こう」「落ち着け、自分!」と心の中でつぶやいたり、発表会で「ここは慎重に」「ここは元気に!」と声をかけながら演奏したり。

ことばを使うことで、自分の行動を調整できるのです。

発達障害のお子さんや、発達がゆっくりなお子さんでは、この「考える」「行動をコントロールする」ためのことばがうまく働きにくいことがあります。結果として、思いつきで動いてしまったり、行動がまとまらなかったりするのです。

だからこそ、ことばの働きをサポートする工夫が役立ちます。

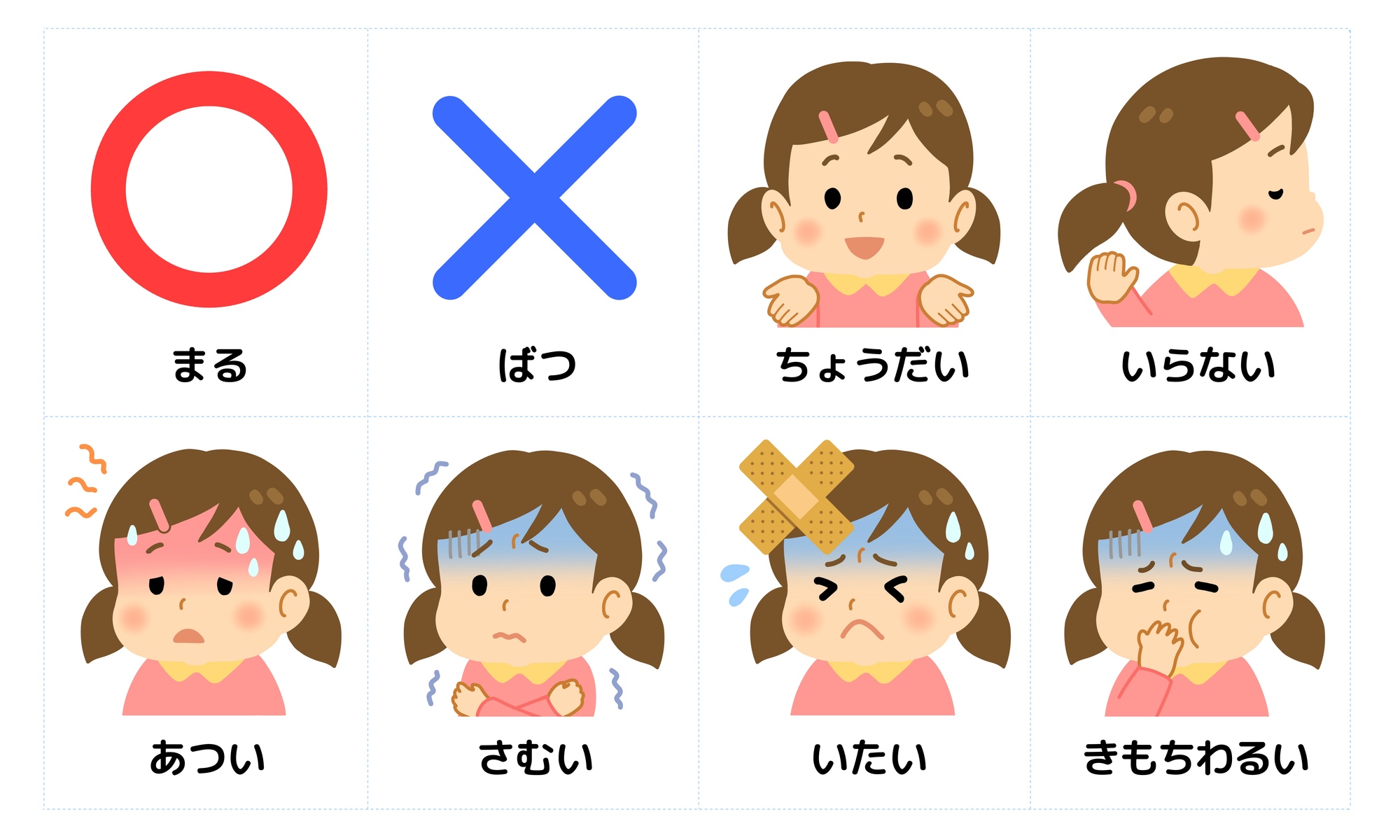

たとえば「動く前に声をかける」「やることを紙に書く」「絵や文字で見える形にする」

そうすることで行動が整理され、落ち着いて考えられるようになります。

まとめ

ことばは目に見えないものですが、人の思考や行動を支える大切な力です。

お子さんのことばや行動に困りごとがあるときは、「伝える」だけでなく「考える」「行動を調整する」ことばの働きにも目を向けてみてください。

きっとサポートのヒントが見つかるはずです。