不登校の理由は子ども自身もわからないことがある

また「行きたくないって言われた…」

朝の慌ただしい時間にそう言われて、胸がぎゅっとなった経験はありませんか?

“休ませていいのか”と迷いながら、学校へ連絡することに負担や後ろめたさを感じてしまう保護者も少なくありません。

「先生、連絡するのがつらいんです」と相談してくれる保護者もいました。

今や、不登校は珍しいことではありません。文部科学省では”病気などを除いて年間30日以上欠席している状態”を不登校と定義しています。

2022年度には、小中学生あわせて約29万9千人以上が不登校という報告がされました(出典:文部科学省「令和4年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」)。

実際には、そこまで至らなくても”行き渋り”で悩むご家庭も多くあります。

不登校は”さぼり”ではありません

「甘えているだけでは?」「わがまま?」そんな声が聞こえてくることもありますが、文部科学省の調査で最も多い理由は”無気力・不安”です。子ども自身、うまく説明できないこともあります。

このような行動は、言葉にならない不安やストレスの表れかもしれません。

大切なのは『学校に行くこと』だけをゴールにしないこと。

元小学校教員として伝えたいのは、まずは心と体を整えることが、その先の一歩につながるということです。

家庭でできる、3つの”安心の習慣”

「このままで大丈夫なのかな…」そんな不安はごく自然な感情です。

次の3つのポイントを焦らずできる範囲で取り入れてみてください。

- 生活リズムを整える

学校に行っていなくても”朝ご飯を食べて、夜は眠る”。これが、心と体の安定につながります。可能であれば、朝に日光を浴びることもおすすめです。 - できたこと日記

“洗濯物をたたんだ” “お皿を片づけた”など、できたことを一緒に振り返ることで、自己肯定感を育てます。楽しかったこと・ほっとしたこともぜひ記録してみてください。 - 小さな学習の習慣

プリント1枚や読書でも大丈夫です。少しの学びを「一緒にやろうか?」と声をかけ、取り入れることが、安心感につながります。

学校も”安心の場”へ

不登校は”だめなこと”ではありません。

その時の子どもにとって必要な”立ち止まる時間”です。

保護者にとっても、わが子を深く知る機会になることがあります。焦らずに、子どもの”今ここ”を大切にしながら、学校と無理のない範囲でつながることも選択肢のひとつです。

たとえば

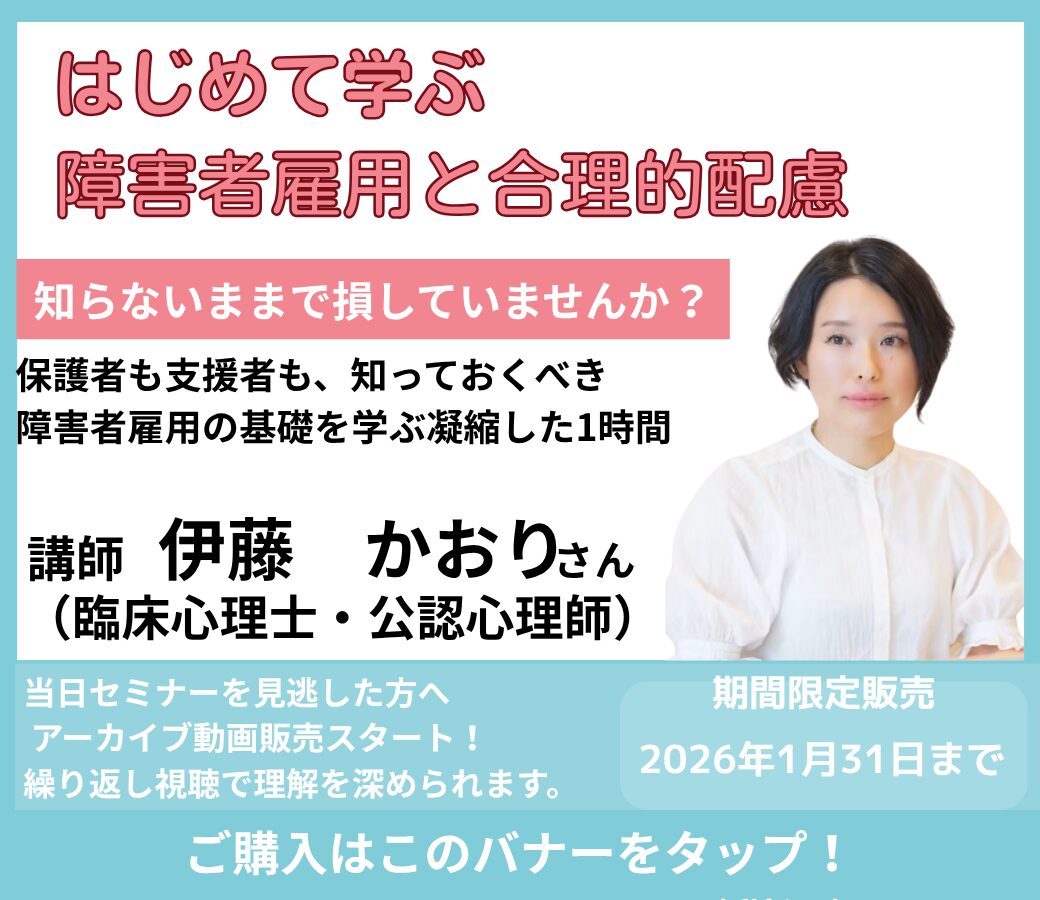

・スクールカウンセラーへの相談

・特別支援教育コーディネーターへの相談(不安への配慮や合理的配慮の工夫)

・自治体の教育委員会にある”不登校支援”窓口を活用

最近では、こうした相談窓口も増えてきています。

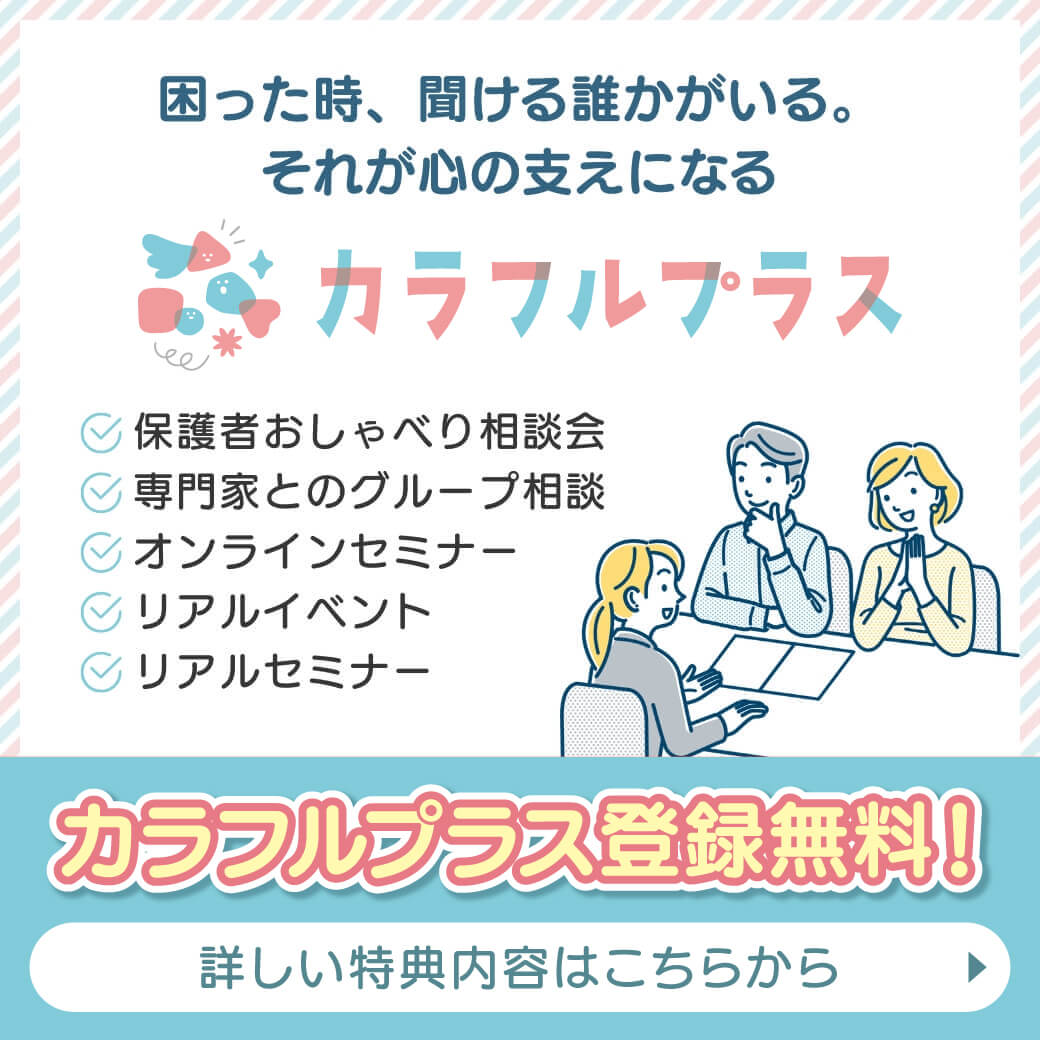

保護者が一人で抱え込まず、学校や地域の支援を”安心の一部”として使っていけるといいですね。